Claude Simon

L'Acacia

1989

384 pages

ISBN : 9782707312969

99 exemplaires numérotés sur Chiffon de Lana

* Réédition dans la collection de poche "double" n°26

La phrase de Claude Simon s'agrippe à la réalité, s'insinue dans les anfractuosités, y décèle les cachettes les plus obscures, mais ce qu'elle découvre toujours, au bout du compte, c'est l'ampleur de l'univers.

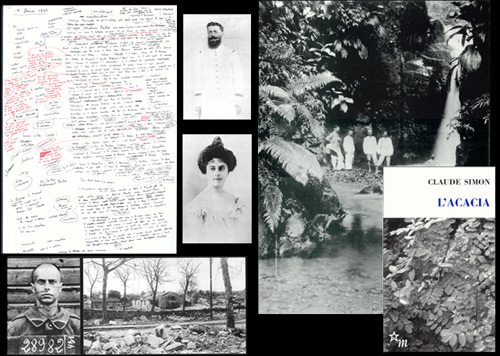

Ce roman couvre une immense plage d'espace et de temps : de Madagascar jusqu'en Belgique et d'Espagne jusqu'à Moscou, un siècle entier. Mais l'acacia centenaire qui lui donne son nom se dresse, lui, dans le jardin d'une vieille demeure du midi de la France. C'est dans cette maison qu'à la suite d'une bataille perdue un ancêtre s'est jadis suicidé, qu'une femme a vécu sa jeunesse avant de rencontrer et d'épouser, au mépris des convenances, un officier issu d'une famille de paysans jurassiens, c'est de là que ce dernier est parti pour la guerre, un jour d'août 1914, de là aussi que partira son fils, vingt-cinq ans plus tard, pour une autre guerre et où il reviendra après le désastre de 40. Devant la fenêtre par laquelle il aperçoit le feuillage de l'acacia à peine agité par la brise, il commencera un soir à écrire.

Reprenant sous un autre angle quelques-uns des thèmes présents dans certains de ses plus grands livres. De L'Herbe aux Géorgiques en passant par La Route des Flandres, Le Palace et Histoire, Claude Simon les fond dans une œuvre complètement originale qui pourrait bien constituer la clé de voûte de l'ensemble.

Lire l'article de Marianne Alphant (Libération, 31 août 1989)

Claude Prévost (L'Humanité, 6 septembre 1989)

L'épopée subjective de Claude Simon

Un fragment d'universel

Qu'est-ce, aujourd'hui, qu'un Classique ? Si l'on dépouille ce mot de tous ses oripeaux académiques pour le restituer dans sa grandeur originelle, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'un Classique ? C'est Claude Simon.

« Il y a dans L’Acacia les éléments de “ l'histoire d'une famille ”, à la manière naturaliste. Le 27 août 1939, un homme part pour la guerre, un quart de siècle après la mort de son père, tombé au front le 27 août 1914. Dans le train qui l'emporte vers le régiment de cavalerie où on l'a affecté comme brigadier, le fils du tué repense à ses “ vingt-six années de paresse et de nonchalante inertie ”, où il a échangé la blouse du pensionnaire pour le blouson de l'anarchiste et les pinceaux du peintre, vivant du revenu de la propriété familiale, osant une incursion à Barcelone pendant la guerre civile, voyageant à travers l'Europe et notamment en URSS, au moment où Staline liquidait Toukhatchevski et décapitait l'armée rouge.

Le récit va jusqu'en 1982, quand l'ex-brigadier écoute deux cousines âgées lui raconter le départ en 1914 de son père, capitaine dans l'infanterie de marine, et il remonte loin en arrière, pour évoquer les origines des parents, leur courte biographie, leur étrange mésalliance. Le père de l'officier était un pauvre paysan du Jura, précocement disparu en laissant une femme grabataire. Le garçon est élevé par ses sœurs aînées, institutrices et célibataires; il entre à Saint-Cyr malgré leurs réticences, sert aux colonies, puis à Perpignan ou il rencontre une fille de riches propriétaires terriens approchant la trentaine et menant une “ indolente existence de plante d'agrément ”. De chaque côté, il y a des résistances à vaincre; la force de persuasion de l'un, la “ passive et formidable détermination ” de l'autre, en viennent à bout. À Madagascar, en 1913, naît un fils, le cavalier que l'on retrouve en mai 1940, chevauchant sur une route-abattoir des Flandres avec les débris de son escadron, puis prisonnier de guerre en Saxe et, après une évasion mouvementée, revenant au début de l'hiver dans le vieil hôtel de famille, “ ce mausolée des guerres passées ”, où il ne reste plus pour l'accueillir, “ arrivées par l'un des derniers trains qui avaient roulé du nord vers le sud ”, que deux vieilles femmes, les sœurs de son père.

Bien entendu, ces points de repère ne disent que peu de chose sur un roman rien moins que “ naturaliste ”. Car, pour parodier une expression de celui que les ancêtres insoumis du capitaine jurassien appelaient “ l'Ogre ”, l'art de Claude Simon est “ un art simple et tout d'exécution ”. C'est dans la composition que se manifestent son originalité et son exceptionnelle maîtrise : dans l'agencement de douze chapitres embrassant plus d'un siècle et faisant alterner les époques; dans la succession des lieux, Perpignan, Arbois, Barcelone, Varsovie et Moscou, Madagascar, Amélie-lesBains, Canet-Plage et champs de bataille français des deux guerres; dans le tourbillon kaléidoscopique des scènes impressionnantes : faits de guerre, embuscades, attaques de chars et d'avions en piqué, convois qui brûlent avec leurs occupants, cortèges de réfugiés, débâcles; mais aussi tableaux de labours et de vendanges, ghetto de Varsovie en 1937 un matin d'Ascension, files d'attente sur la place Rouge, “ repos du guerrier ” dans un bordel où le survivant retrouve la saveur de “ la chair sans mensonge ”.

Tous les registres sont mis à contribution, l'épique et l'intime, le tragique et le dérisoire – mais certains épisodes s'imposent, indélébiles : par exemple, la cérémonie d'octobre 14 près de Valmy, où l'on décore un régime anéanti ; “ l'implacable errance ” de la veuve de guerre, traînant dans les contrées dévastées de 1919 ses belles-sœurs et son petit garçon, à la recherche d'une improbable sépulture; la scène qui se déroule fin août 1939 en gare de Perpignan, alors qu’un arrivage de joueurs de boules endimanchés se noie dans la foule des familles hébétées qui accompagnent les mobilisés en partance et qu'au moment où le train démarre, une jeune femme, debout sur le marchepied, embrasse encore un passager, “ seulement reliée à l'homme comme par une ventouse à l'endroit où les deux bouches se joignaient, comme dans une sorte de coït aérien, comme ces oiseaux capables de copuler en plein vol, rattachés par leurs seuls organes génitaux et fendant l'air comme des pierres... ”

Le romancier ne s'en tient pas aux vastes ensembles ; il affectionne aussi les “ gros plans ”, où son goût pour les objets matériels se donne libre cours : timbre-poste sur une carte postale, épingles hérissant la bouche d'une couturière procédant à un essayage, mouchoir étalé par une femme qui s'agenouille, carnet de paysan à couverture de moleskine, lunettes relevées sur le front d'un mécanicien de chemin de fer, plaque d'identité en laiton portée au poignet par chaque soldat, vêtements d'une foule russe des années trente, kimono d'une prostituée accueillante, drapeau qui pend lors d'une prise d'armes, culasse de mousqueton qui étincelle au soleil, lueur sourde d'un fanal, boite de cirage Lion noir avec lequel le brigadier fait briller ses houseaux le matin du 10 mai 1940... Les détails ne frappent pas que la vue, ils sont aussi pour l'ouïe : roulement du canon et chant d'un coucou pendant une accalmie, sifflement de locomotive et “ tintement ferraillant ” d'une poêle accrochée à une charrette, piétinement de foules, devant le mausolée de Lénine ou, une nuit, dans la gare de Lyon-Perrache, pendant que les rappelés cherchent quel train il leur faut prendre, bruit de verre écrasé sous les sabots des chevaux dans une cité du Nord bombardée que traversent les cavaliers en retraite.

Claude Simon est constamment fidèle au principe majeur de son art, énoncé dans son discours du Nobel : “ Non plus démontrer (...) mais montrer, non plus reproduire, mais produire, non plus exprimer, mais découvrir. ” Le tissu de cette prose est merveilleusement serré, fait de tout un jeu de reflets et d'échos, de leitmotiv, d'enchaînements et de correspondances. La réalité est chaotique, monstrueuse, et le brigadier en fait la réflexion. aux pages 286 et 287, qui ont L’accent d'une confidence d'auteur. Mais si “ lire, c'est lier ”, écrire l'est aussi. Tout langage organisé produit du sens, est du sens et, chez Claude Simon, cette organisation est remarquable. On a dit souvent l'aptitude de sa longue phrase à capter un maximum de “ réalité ”, avec ses déploiements, ses sinuosités, ses parenthèses. On la retrouve ici avec le même plaisir. Elle n'est pas pour autant devenue un tic de style; elle alterne en effet avec de nombreuses “ phrases courtes ” dont le pouvoir d'évocation n'est pas moindre. Un exemple, à la fin, après le “ retour d'Ulysse ” : “ Les routes étaient désertes. Il n'y passait que de rares camions, dont on pouvait entendre de loin le bruit croître puis décroître dans le silence. Tout était possible, intact, inchangé. ”

Le goût du concret n'oblitère pas l'Histoire, sans cesse présente : dans des figures emblématiques (Napoléon – “ l'Ogre ” –, Guillaume II, Joffre, Paul Reynaud, Rommel...); dans des “ peintures d'atmosphère ”, comme celle de la “ Belle Époque ” (“ ce crépuscule d'un monde qui allait mourir en même temps que des milliers de jeunes gens enterrés sous la boue et où se mêlaient les paradoxales et caricaturales images figées ou sautillantes de parades militaires, de jupes entravées, d'hommes d'État en calèche, de chapeaux fleuris, de casques à plumes, de french cancan, de princes en goguette et de comiques troupiers ”); dans les guerres, dont la violence est comparable à la démesure aveugle des catastrophes naturelles, comme la gigantesque crue du Tech en octobre 1940 (évoquée au chapitre IX) ou les inondations de 1910.

Bien que les hommes qui subissent de tels cataclysmes n'en reçoivent que des impressions fragmentaires, la composition romanesque, même si elle se refuse à la totalisation rationnelle du modèle classique, met en mouvement la réflexion du lecteur, souvent (précisément!) à la faveur d'un détail concret, par exemple de ce bruit nocturne de sabots, “ immémorial, comme provenant des profondeurs de l'Histoire ”, ou encore d'une simple notation qui suggère la dimension épique des événements : ainsi, en cette nuit de mobilisation générale, “ où roulaient au même moment dans un menaçant et inaudible grondement tous les trains de la vieille Europe emplis de chairs juvéniles ”.

Nulle volonté de démontrer, là non plus. C'est en travaillant la langue mot par mot, en exploitant toutes ses ressources, en rassemblant les parcelles éparses de sa vie restées en suspension dans sa mémoire que l'écrivain nous fait voir autrement le monde et peut-être aussi comprendre, selon la formule de Santayana, que “ les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre ”.

La dernière image est celle d'un acacia, déjà vu dans Histoire : l'un des traits les plus forts de cette œuvre aujourd'hui sans égale, c'est son admirable cohésion qui assure le “ retour ” des personnages, des situations et des thèmes. L'Acacia renvoie ainsi à L'Herbe (où deux institutrices renoncent à se marier pour élever leur jeune frère), à La Route des Flandres, Le Palace, Les Géorgiques et évidemment à Histoire, où le destin d'une famille s'entrelace aux tragédies du monde. L'Acacia est une nouvelle étape, marquée moins par le foisonnement “ baroque ” de beaucoup de romans précédents que par une concentration, un épurement que l'on dirait volontiers “ classiques ” – la nouvelle étape d'une œuvre qui a sa place dans la lignée des Confessions, des Mémoires d'outre-tombe, d'À la recherche du temps perdu, ces grandes épopées subjectives où un homme parmi les hommes transforme son expérience singulière en un fragment d'universel. »

François Nourissier (Le Point, 28 août 1989)

Claude Simon : un monde en mots

Opiniâtre, notre prix Nobel 1985 continue, à soixante-quinze ans, avec L'Acacia, son aventure littéraire inimitée, inimitable...

« Et si Claude Simon n'était pas Claude Simon ? Si l'on ignorait tout de lui – ses soixante-quinze ans, son prix Nobel en 1985, sa solitude et ses vignes de Salses, les quinze livres publiés depuis 1945, son compagnonnage ambigu avec le Nouveau Roman – et si l'on ne savait rien et que l’on ouvrît, en toute innocence, L’Acacia, que ressentirait-on ?

Eh bien, il me semble qu'on serait rudement épaté. Tout un versant des lettres françaises a feint de ne pas accorder grandissime importance au Nobel de Simon, qui, si les professeurs l'admirent, a le tort de ne pas appartenir à la littérature médiatisée et photographiée. On conseillera donc aux petites bouches de dévorer L'Acacia.

Le roman se présente comme un bloc de 400 pages, concassé, dans un apparent désordre chronologique, en différents morceaux de temps, qui sont aussi des morceaux de prose. Ah, cette prose ! Harassante pour les uns, fascinante pour les autres, elle procurerait, d'évidence, à notre lecteur innocent, sa plus forte surprise. Les phrases d'une ou deux pages n'y sont pas rares. L'écrivain pousse devant lui une formidable machine à moudre les mots, à mettre le monde en mots. Sans cesse appuyant, hésitant, confirmant, rectifiant, redoublant, nuançant sa langue, dans un martèlement de participes présents, une éclosion de parenthèses et de “ pense-bêtes ” destinés à rendre aux verbes leurs sujets et à relancer le flux du discours, le texte avance. C'est d'une méticulosité maniaque, toutes échelles confondues, écritures microscopique et macroscopique mêlées, le “ viscéral ” et l'“ objectal ” indiscernables (cela seul aurait dû interdire de classer Simon du côté de Robbe-Grillet), dans un lent, écrasant, interminable piétinement langagier et grammatical qui ne rappelle aucune autre prose. Inutile de jeter Proust dans les pattes de Simon : les deux esthétiques sont différentes.

L'Acacia, en reprenant ou effleurant des thèmes et personnages déjà utilisés – affaires de famille, portraits de vieilles filles, la guerre (La Route des Flandres), la guerre d'Espagne (Le Palace) – évoque une aventure proche de celle de Marguerite Yourcenar dans sa trilogie du Labyrinthe du monde.

Dans ces “ Archives du Sud ”, Claude Simon reconstitue (ou invente") l'histoire de sa présence au monde. Le père, dans L’Acacia (comme dans la réalité, semble-t-il), est un officier pauvre. Il épouse, peu avant Quatorze, l'héritière d'une dynastie de notables-viticulteurs languedociens, l'emmène chez les nègres et les boas, où elle met au monde un fils : Claude Simon n'est-il pas né en 1913, à Madagascar. où son père était officier ? N'a-t-il pas hérité des siens un domaine près de Perpignan ? Mais jamais les identités ne sont, dans le “ roman ”, si banalement précisées, et le propos de l'auteur n'est pas explicite. C'est un des tours de force familiers de Simon : ni ses personnages ni ses lieux ne sont jamais nommés. Le miracle est que le lecteur s'y retrouve fort bien.

En éclats brisés, en reprises de thèmes obsédantes, les récits de L'Acacia couvrent un siècle : 1880-1982, les pivots de l'évocation étant la vie en Roussillon au tournant du siècle, la mobilisation et la guerre de 1914, l'immédiate après-guerre et la débâcle de 1940. Le livre fini, nous connaissons admirablement le paysage social, historique, sentimental dans lequel a été espéré, conçu et dans lequel a vécu un personnage innommé (on l'appelle parfois “ le brigadier ”) qui possède bien des traits de l'auteur.

Il y a dans L'Acacia, des temps forts et des ralentissements un peu répétitifs. Les temps forts ? Le plus beau est l'admirable description des parents, de leurs fiançailles, de leur mariage. Un autre est la visite que fait la veuve, avec son fils et ses belles-sœurs, sur le champ de bataille où elle espère trouver une trace de la mort du capitaine, tué le 27 août 1914. La “ drôle de guerre ”, la retraite de 1940, toutes les scènes de cavaliers et de chevaux, l'évasion du prisonnier, sa lente résurrection à la vie ordinaire : autant de morceaux somptueux dont peu à peu se recomposent, comme une tapisserie, les hypothèses, les secrets et l'histoire d'une existence humaine.

On le voit, le livre est fait du matériau romanesque ou autobiographique le plus traditionnel. Sa force, sa singularité tiennent dans la forme. Si elle emporte souvent l'adhésion, on peut en contester la nécessité quand elle perd son élan. Je comprendrais, bien qu'admirant Claude Simon, ceux qu'exténuerait une langue à sa façon savante et habile, mais (lui a adopté pour règles d'accumuler au lien du choisir. (le détailler au lieu d’accélérer, d'épaissir le trait au lieu du l'aiguiser. On pourrait (mais ce serait selon moi. manquer tristement à l'éclectisme), si l'on aime Voltaire, Diderot, Renard. Morand, considérer que Claude Simon trahit une certaine musique française, englue et plombe une phrase qui doit ses plus spécifiques réussites à la vitesse, à la trouvaille. “ Je ne cherche pas, je trouve ”, disait Picasso. Simon, c'est le contraire : son écriture gagne et assure peu à peu le pouvoir de nous envoûter par l'opiniâtreté d'une quête, d'une recherche, d'un tâtonnement qui semblent, orgueilleusement, tourner le dos aux qualités officielles et flatteuses du “ style français ”.

Au bout de cette ingrate aventure, il y a peut-être la plus forte et solitaire invention de la littérature de langue française des années 50 à 80, inimitée, inimitable. On souhaiterait une plus évidente “ unanimité nationale ” autour de cette œuvre que le reste du monde salue plus chaleureusement que nous. »

Bertrand Poirot-Delpech (Le Monde, 1er septembre 1989)

« (…) En refermant L'Acacia, le lecteur a la sensation d'avoir personnellement chevauché dans les clairières de l'Est en 1940, les yeux brûlés d'insomnie ; d'avoir reçu une balle en 1914 au coin d'un bois, tel un parfait poilu de l'Illustration ; mais aussi d'avoir servi aux Colonies avant 14 ; d'avoir hanté les villes d'eaux de la Belle Époque ; d'avoir ouvert un télégramme avec des sanglots de veuve dans la gorge ; d'avoir visionné des bribes d'“ Actualités ” d'avant l'autre guerre, sépia, tressautantes et muettes ; d'avoir remué ces réminiscences dans un claque miteux ; d'avoir senti monter la folie des deux dernières guerres du fond des trains à bestiaux de toute l'Europe ; et de chercher à couler tout cela dans le présent immédiat de l'écriture, devant une branche d'acacia vert cru... »

Josyane Savigneau (Le Monde, 8 février 2004)

Un grand écrivain entre deux guerres

En 1989, Claude Simon publiait un magnifique ouvrage sur les blessures laissées par les deux grands conflits mondiaux. À l’heure où les récits de guerre connaissent un vif succès, L’Acacia est une lecture différente, et symbolique de l’art narratif du romancier

« La Grande Guerre était à la mode, à la rentrée littéraire de septembre 2003. Souvent racontée, par des auteurs d'une quarantaine d'années, dans des récits qu'on pourrait croire écrits, par un curieux anachronisme, au XIXe siècle. Bien étrange début de XXle siècle, qui fait comme si la littérature du XXe siècle n'avait pas existé. Comme si l'on n'avait rien appris de Céline ou de Claude Simon, de leur manière de travailler le langage, de rénover l'art de la narration.

Ces romans “ à l'ancienne ” semblent plaire à un public friand de récits de guerre comme on pourrait les filmer (à petits budgets) pour la télévision. On voudrait pourtant croire que ces lecteurs seront sensibles, s'ils acceptent de le lire, au magnifique Acacia, de Claude Simon, enfin disponible dans une édition de poche.

C'est son quinzième roman, publié en 1989 (il avait soixante-seize ans). Faisant alterner les moments historiques – 1919, 17 mai 1940, 27 août 1939, 1910-1914, etc. –, Claude Simon parle de la guerre, des guerres et de leur souvenir, autrement qu'en en rapportant des faits d'armes et des péripéties.

Pourquoi L'Acacia ? C'est l'arbre qui est devant la fenêtre de l'écrivain, lorsqu'il décide de commencer ce livre. On le comprend à la fin du roman, quand, après tous les détours de mémoire, de passé, Claude Simon conclut par le présent de l'écriture : “ Un soir il s'assit à sa table devant une feuille de papier blanc. C'était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. L'une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales teintées d'un vert cru par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes, comme animées soudain d'un mouvement propre, comme si l'arbre se réveillait, s'ébrouait, se secouait, après quoi tout s'apaisait et elles reprenaient leur immobilité. ”

Cet acacia, qui devient inoubliable, est très symbolique de l'art de Claude Simon : description et sensation. Ainsi fait-il surgir dans ce roman les veuves et les orphelines de 1919, qui vont rechercher, dans un village inconnu, les traces de leurs disparus. Des femmes encore jeunes “ tenant à la main leurs sacs et leurs parapluies refermés, immobiles, les lèvres immobiles dans leurs immobiles visages ravinés ”. Et puis ces cavaliers “ exténués ”de 1940, que croise le narrateur, lui-même cavalier, mobilisé en 1939, dans cette armée qui n'a pas vraiment changé d'une guerre à l'autre, avec ces mêmes officiers, des mondains peu préparés à un combat moderne. Une armée qui va être mise en déroute, là-bas, dans l'Est où le narrateur échappe à la mort, mais est fait prisonnier. Il s'évade et regagne, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, la vieille demeure familiale (qui suscitera d'autres souvenirs, ou plutôt l'évocation d'un temps, 1880-1914, où il n'était pas encore né).

Avec un passage par le bordel, où une scène qui pourrait être convenue – le repos du guerrier épuisé – devient magnifique à travers la figure d'une femme “ aux yeux durs, noirs, au peignoir décoré de pavots (...) tandis que peu à peu la main docile, la bouche docile, faisaient de nouveau s'éveiller en lui, puis se rassembler, puis se concentrer (...) comme la substance même (...) de ce corps amaigri et nerveux (...). ”

Claude Simon, comme toujours, sollicite son lecteur, lui demande de convoquer ses propres sensations. “ La sensation, c'est primordial ”, confiait-il dans un entretien (Le Monde des livres du 19 septembre 1997). La sensation, préoccupation majeure d'un autre écrivain du XXe siècle, Céline, qui, dans l'armée, fut, comme Claude Simon, cavalier : “ Céline ? Je le place très haut, ajoutait Claude Simon. Et je l'ai dit depuis longtemps. Il y a plus de vingt ans, la télévision sarroise est venue à Paris. Ils ne trouvaient personne pour parler de Céline. J'ai dit : « Mais oui. » II n'y a que moi qui en ai parlé. Proust et Céline ce sont les deux grands écrivains français de la première moitié du XXe siècle. Je me souviens qu'on me disait de Céline que c'était un salaud. J'ai dit : « Un salaud ? En art, ça ne veut rien dire, salaud. » Pourquoi est-ce si extraordinaire ? Parce que c'est très bien écrit. Parce qu'il y a une musique, parce qu'il y a une cadence. Voilà ! C'est tout. ”

La cadence de Claude Simon, son travail de composition, dont Patrick Longuet parle très bien dans sa postface, seront-ils enfin compris quand ses romans vont être réunis en un volume de la prestigieuse « Pléiade » ? On voudrait l'espérer, puisque son prix Nobel, en 1985, immédiatement contesté par les conformistes, n'a pas suffi à lui apporter la reconnaissance de ses compatriotes.

Il en va, heureusement, tout autrement dans d'autres pays d'Europe. En 2003, Claude Simon a eu quatre-vingt dix ans. En Allemagne – où il est traduit, comme dans vingt-sept autres pays –, de multiples hommages lui ont été rendus. Les Allemands se sont étonnés du silence des Français sur ce grand écrivain. Que leur répondre ? Peut-être que la France, depuis déjà un bon nombre d'années, les réactions au Nobel de Claude Simon en témoignent, ne voit plus clairement la différence entre un écrivain et un faiseur de livres. »

Du même auteur

- Le Vent, 1957

- L’Herbe, 1958

- La Route des Flandres, 1960

- Le Palace, 1962

- Histoire, 1967

- La Bataille de Pharsale, 1969

- Les Corps conducteurs, 1971

- Triptyque, 1973

- Leçon de choses, 1975

- Les Géorgiques, 1981

- La Chevelure de Bérénice, 1984

- Discours de Stockholm, 1986

- L'Invitation, 1988

- L'Acacia, 1989

- Le Jardin des Plantes, 1997

- Le Tramway, 2001

- Archipel et Nord, 2009

- Quatre conférences, 2012

- Le Tricheur et La Corde raide, 2025

Poche « Double »

- La Route des Flandres, 1982

- L’Herbe , 1986

- L'Acacia, 2004

- Les Géorgiques , 2006

- Le Tramway , 2007

- Histoire, 2013

- Le Vent, 2013

Livres numériques

- Quatre conférences

- Archipel et Nord

- Discours de Stockholm

- Histoire

- L'Acacia

- L'Invitation

- L’Herbe

- La Bataille de Pharsale

- La Chevelure de Bérénice

- La Route des Flandres

- Le Palace

- Le Tramway

- Le Vent

- Les Corps conducteurs

- Les Géorgiques

- Triptyque

- Le Jardin des Plantes

- Le Tricheur et La Corde raide