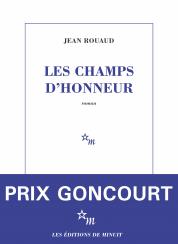

Jean Rouaud

Les Champs d’honneur

Prix Goncourt 1990

1990

192 pages

ISBN : 9782707313478

* Édition reliée pleine toile, 192 pages, 17 €

ISBN 978.2.7073.1369.0

* Réédition dans la collection de poche double n°12

Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille tante de celui-ci, enfin le grand-père maternel. Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices (un dentier, quelques photos, une image pieuse) que se constitue peu à peu une histoire, qui finira par atteindre, par strates successives, l'horizon de l'Histoire majuscule avec sa Grande Guerre, berceau de tous les mystères.

Les Champs d'honneur constitue le premier volet d'une suite romanesque qui se poursuit par Des hommes illustres (sur la figure du père), Le Monde à peu près (sur le deuil du père) et Pour vos cadeaux (portrait de la mère), et qui se clôt avec Sur la scène comme au ciel (la cérémonie des adieux), l'ensemble composant une sorte de livre des origines.

Françoise Giroud (Journal du Dimanche, 7 octobre 1990)

« Avez-vous lu Rouaud ? »

« La rumeur court, flatteuse, résonne dans le plus puissant circuit de publicité, le bouche à oreille, quelque vingt mille lecteurs achètent, en un mois, Les Champs d'honneur, chiffre considérable pour le premier roman d'un inconnu... Voilà Jean Rouaud sur les ailes de la renommée.

C'est toujours émouvant, la naissance d'un écrivain, et c'en est un assurément, qui ne doit rien ni aux modes, ni aux procédés de fabrication, ni à la frénétique course aux prix où tant de talents se délitent; c'est parce qu'il y a de l'or au bout et que l'or rend fou.

Pour l'heure, Jean Rouaud n'est pas encore dans le système. Il a écrit parce qu'il avait quelque chose à dire ; il le dit en cent soixante pages d'une écriture très élaborée mais limpide, souple, aisée.

Contrairement à la quasi-règle du premier roman, le “ je ” est absent du récit, remplacé par un “ nous ” qui n'est pas le Nous de majesté mais le pronom pluriel désignant la famille dont le narrateur est l'un des enfants, et dont il rapporte la chronique. Il y a le Grand-père, la Grand-mère, le père, la petite tante Marie, quelques cousins, on est en Loire-Atlantique où les grands-parents ont tenu un magasin de vêtements, où la Petite Tante est institutrice, où il pleut énormément. D'où, d'entrée de jeu, un morceau de bravoure sur la pluie dans tous ses états.

Or cette chronique familiale n'est pas chronologique. Deux pas en avant, deux pas en arrière, une incise ici, un futur là, le récit circule en zigzags à travers le temps pour aboutir en 1916, quand la Grande Guerre tue deux hommes de la famille. Cette construction singulière, qui déroute parfois la lecture, donne le sentiment que l'auteur cherche à différer le plus longtemps possible le moment de faire la tragique annonce, de dire la guerre, les poumons brûlés par les gaz, le cadavre non identifié dont les os finiront par se mêler à ceux d'un autre. En même temps, cette annonce est comme le cœur brûlant du livre, ce qui le fonde. Celui qui ne dit pas “ je ” compte ses morts.

La chronique chemine jusque-là dans le désordre et la tendresse. On s'éprend de Grand-père, qui conduit sa 2 CV toute cabossée avec une indifférence aux lignes jaunes éprouvante pour ses passagers. Il est délicieux, Grand-père, l'été, il va avec Grand-mère, se reposer chez l'une de ses filles, dans le Midi. Un jour, il disparaît. Mobilisation générale pour le retrouver. Il reparaît sans explication et les siens se demandent s'il n'y a pas une femme sous roche : “ … jeune sans doute, avec ce quelque chose d'impérissable, une cheville fine par exemple contre laquelle souvent le temps ne peut rien, cette jeunesse parfois intacte aux pieds des vieilles dames... ” Grand-mère, elle, a “ des chevilles épaisses qui tombent droit dans la chaussure ”. Mais le secret de Grand-père est bientôt percé : il s'est enfui pour aller voir les naturistes, à I’île du Levant.

Un jour son cœur cède. Et puis c'est le tour de la Petite Tante, l'institutrice, persuadée que “ le péché commence à la périphérie du commencement de soi ”. Elle a une prédilection pour sainte Thérèse de Lisieux, mais tous les saints font l'affaire, chacun dans sa spécialité. Elle se charge de les implorer impérieusement.

Il y a le père, seulement esquissé, qui disparaît, lui, à quarante ans et après tout va à vau-l'eau. Parfois on s'embrouille dans cette série funèbre, on ne sait plus qui est le fils de qui, la mère de qui, mais ça n'a, au fond, aucune importance. L'émotion a envahi le livre, comme monte un brouillard. Jean Rouaud a sa musique, une grâce dans l'écriture, il sait donner à entendre le son de la pluie sur le toit d'une 2 CV, et si on fermait le livre un peu fort, peut-être qu'il en sortirait des papillons. Noirs, naturellement. Il aura trente-huit ans en décembre, il est titulaire d'une maîtrise de lettres, et en ce moment il vend des journaux dans un kiosque du XIXe arrondissement à Paris, parce qu'il faut vivre. Ça ne durera pas. »

Gérard Noiret (La Quinzaine littéraire, 1er octobre 1990)

Avec les strates de l'Histoire

« “ C'était la loi des séries en somme, martingale triste dont nous découvrions soudain le secret – un secret éventé depuis la nuit des temps mais à chaque fois recouvert et qui, brutalement révélé, martelé, nous laissait stupides, abrutis de chagrin. C'est grand-père qui a clos la série, manière d'enfoncez-vous-ça-bien-dans-la-tête tout à fait inutile. ”

Par cet incipit contradictoire qui place le lecteur, dès l'abord, au cœur d'un monde fermé, au contact d'une écriture décapante et ouverte, Jean Rouaud, comme un inconnu dans un café, vous prend par le bras, vous vole un peu de votre temps et de votre innocence. Quand il vous lâche 160 pages plus loin : “ Oh, arrêtez tout ”, avec la brutalité de ceux qui pensent avoir trop parlé, de ceux qui se souviennent d'un rendez-vous important, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu le réflexe d'une objection, le loisir d'une question. Conscient d'avoir perdu beaucoup d'insouciance dans cet échange, on aimerait mieux connaître l'énigmatique narrateur. C'est à peine si l'on peut imaginer une présence masculine environnée de femmes (les sœurs, les survivantes), hantée par la mort. Dans les strates du récit l'auteur a disséminé juste assez de preuves pour faire ressentir que ce creux du texte (cette tombe) entretient d'indéniables mais vagues rapports avec la réalité de l'espèce humaine. “ C'est en subissant la loi de tels petits faits obtus que l'enfance bascule, morceau par morceau, dans la lente décomposition du vivant. ”

Divisé en quatre chapitres avec un parti-pris surprenant de disproportion, ce livre, longtemps, porte au plus haut l'art du portrait et de la reconstitution. Que se soit pour le grand père, la grand mère, la tante, ou pour la pluie de Bretagne, l'antique 2 CV, le trait est d'une confondante précision, le mouvement toujours exact, avec ce qu'il faut de dérapage pour sortir des pièges d'un réalisme étriqué. L'humour intervient souvent, un humour subtil qui utilise l'angle caricatural, l'universalité de certaines situations et rend perceptible dans de bien pauvres héros, une condition humaine d'autant plus saisissante que liée à un concret particulier. Jean Rouaud ne tire pas plus les êtres vers le bas, qu'il ne les gonflent d'importance.

“ Lorsque nous aurons ressuscité d'entre les morts, nous serons avec nos corps tout neufs comme des collégiens empruntés. Nous le tenons de la tante, de cette pose inhabituelle alors qu'elle nous attendait dans la chambre du premier donnant sur la rue où maman l'avait installée à son retour d'hôpital, une main en appui sur le bois de lit comme un Talleyrand revenu de tout, semblant moins se cramponner que chercher une attitude, une nouvelle courbe dans l espace où inscrire son dos voûté, ses membres grêles, son port de tête, comme gênée de nous jouer ce mauvais tour, s'excusant presque de cette fausse sortie, nous dévisageant avec l'effarante distance de ceux qui ont dépassé les bornes de ce monde sensible. ”

Durant les trois quarts du roman, se développe cette stratégie. Paragraphes ciselés au rythme varie, phrases marquées par des tournures familières que rehausse brusquement un mot savant... ces pages ont la qualité des œuvres longtemps portées. Au moment, où l'on éprouve un doute sur la capacité de l'auteur à faire évoluer son travail, où l'on pense que cette chronique justifiée par le style pourrait se prolonger encore longtemps mais sans nécessité véritable, tout bascule.

Tout s'effondre sous les pieds de la lecture. On se promenait dans les petits champs d'honneurs où chacun finit dans le silence du quotidien, on se retrouve plongé dans l'enfer des grands abattoirs.

“ C'est ainsi que Joseph vit se lever une aube olivâtre sur la plaine d'Ypres. Dieu ce matin-là, était avec eux. Le vent complice poussait la brume verte en direction des lignes françaises, pesamment plaquée au sol, grand corps mou épousant les moindres aspérités du terrain, s'engouffrant dans les cratères, avalant les bosses et les frises de barbelés, marée verticale comme celle en mer Rouge qui engloutit les chars de l'armée du pharaon.

L'officier ordonna d'ouvrir le feu. Il présumait que derrière ce leurre se dissimulait une attaque d'envergure. C'était sans doute la première fois qu'on cherchait à tuer le vent. ”

Non sans être passé par une transition dont le ressort psychanalytique, placé là, est un vrai coup de génie.

Dans cette ultime partie, la connaissance sociologique, l'étude de documents viennent relayer la mémoire individuelle. Parfaitement digéré, ce matériau apporte une tonalité, une épaisseur qui provoquent une dimension différente malgré l'unité du style, la cohérence totale avec les strates de l'histoire. »

Jean-Claude Bologne (Magazine littéraire, octobre 1990)

L'armée des ombres

« Trois morts au cours d'un même hiver : une triste “ loi des séries ” qui déclenche l'avalanche des souvenirs. Le père, d'abord, à quarante ans, puis la grande tante paternelle et le grand-père maternel. À chaque fois, un objet insolite réapparaît, qui renvoie à un passé bien oublié : celui de la Grande Guerre. Deux grands oncles y sont morts, dont la présence muette a conditionné la vie des survivants. Dans le caveau du père, on trouve un dentier en or, lourd instrument de torture qui semble un “ forceps de la parole ”. Dans le trésor du grand-père, une image pieuse datant de la guerre rappelle la mort du frère aimé. Une photo rappelle le voyage à la recherche du corps de l'autre frère. Les Champs d'Honneur, titre de l'image pieuse et patriotique où est consignée la mort de Joseph, sort subitement des brumes de l'histoire.

Malgré la construction rigoureuse et la volonté de ne dessiner en creux que le portrait d'un seul disparu, le narrateur, “ dont le vide occupe le centre du récit ”, le roman n'a rien d'intellectuel. C'est au contraire un portrait plein de finesse et de fantaisie de deux personnages pittoresques dont la dimension tragique n'apparaît soudain qu'après leur mort. Le grand-père, “ axe autour duquel tourne la maisonnée ”, auréolé par le “ nimbe évanescent ” d'une cigarette perpétuellement allumée à la précédente, semblait le calme patriarche régnant sur sa tribu et sa deux-chevaux Bobosse. Calme comme un moine zen tordant le cou à un chaton pour mettre ses disciples sur la voie du vide parfait. On ne lui connut qu'une folie : une fugue d'une journée pour aller voir les jolies naturistes de l'île du Levant ... Quant à la “ petite tante ”, vieille institutrice mettant son point d'honneur à résoudre par l'arithmétique les problèmes d'algèbre, c'est une discrète collectionneuse d'images pieuses et de prières aux saints les plus farfelus, capable de recopier, à tout hasard, une invocation à saint Friard destinée à chasser les “ pirates saxons ” (touristes anglais ?) !

Ces deux personnages hauts en couleurs permettent au romancier d'exploiter un irrésistible comique de situation et de caractère. Les trajets sous la pluie dans une deux-chevaux prenant l'eau : la descente dans le Midi dans la promiscuité des wagons ; l'envoi maniaque des bulletins paroissiaux dans un emballage parcimonieusement, mais amoureusement confectionné ; les dernières folies de la petite tante, qui libère tout à coup les frustrations de sa vie bigote et réclame du rouge à lèvre, des cigarettes, en prétendant que le curé la lutine... Autant de scènes désopilantes fignolées dans un style très sobre et très classique. Avec un art consommé de la formule, Jean Rouaud épingle un personnage (“ une petite colère de moineau s'ébrouant dans sa flaque ”), une atmosphère (“ des ciels bas à tutoyer les clochers ”). Les personnages secondaires ont une présence étonnante, comme ce fossoyeur qui parle haut parmi les murmures du cimetière pour “ marquer sa puissance locale ” ; “ petit caporal de cette armée des ombres, il aurait volontiers tiré l'oreille de ses morts, n'était le risque qu'elle lui restât entre les doigts. ” Mais l'humour peut souligner tragiquement l'émotion : retrouvant dans la fosse anonyme de son frère deux corps inidentifiables, le grand-père, se souvenant qu'il avait le même tour de tête que son frère, a ce geste dérisoire d'essayer sur les crânes son chapeau. Le roman a l'efficacité de sa retenue. Humain, profond, émouvant et drôle, il comble toutes les attentes du lecteur. »

Patrick Kéchichian (Le Monde, 14 septembre 1990)

Débuts

Jean Rouaud a la grâce

« Soyons clair placer le premier roman de Jean Rouaud, Les Champs d'honneur, sous la rubrique “ débuts ” relève plus de la commodité que de la justice. D'emblée, spectaculairement, il y est à l'étroit. Soyons encore plus clair : si une rentrée littéraire ne devait offrir qu'un livre de cette valeur, toutes les considérations moroses sur la capacité de l'époque à produire une haute littérature, une littérature qui ne cherche sa dignité et sa justification qu'en elle-même, paraîtraient aussi vaines que hors de propos, Cela ne doit d’ailleurs pas conduire à un optimisme excessif, à un d’un enthousiasme inverse : il faut plusieurs rentrées pour voir naître un roman comme celui de Jean Rouaud.

Un premier roman donc, puisqu'il faut bien un commencement. Et que souvent le chemin est long, tâtonnant, jusqu'à l'accomplissement, dont ce commencement, dans les meilleurs des cas, est la promesse. Lorsque ce chemin s'avère inutile, ou qu'il semble avoir déjà été, dans une secrète gestation, parcouru, lorsque promesse et accomplissement coïncident, il devient alors licite de risquer le mot qui convient : grâce.

Même si elle tombe du ciel – c'est-à-dire d'on ne sait où, – cette grâce intervient dans un paysage littéraire spécifique. Afin de n'y plus revenir, citons, à propos du roman de Jean Rouaud, le nom de Claude Simon (c'est aussi une commodité...), non tant pour repérer une influence que pour signaler un territoire. Territoire que le grand aîné, ne limite pas, mais qu'au contraire il a largement ouvert. C'est dans cette ouverture que Rouaud, avec sa matière propre, vient se placer.

Quelle est cette matière ? Celle de la mémoire, commune en même temps qu'irréductiblement singulière ; de la mémoire qu'il faut, comme les reins et le cœur, encore et toujours sonder, afin d'en extraire le sens, un sens qui vaille, solidairement, pour les vivants et les morts.

Un lieu : la Loire inférieure, le pays nantais qu'imprègnent l'humidité et les brumes océanes. Un temps : celui qui a vu se succéder deux guerres, trois républiques et autant de générations...

Il n'y a pas, pour dire l'intimité de cette mémoire, de position d'extériorité. Elle ne se raconte pas du dehors. Elle se vit. L'écriture, qui est l'un des modes de ce vécu, ne la maîtrise pas, ne la plie pas à ses lois, mais s'inscrit en elle, s'y fond, y gagne sa tonalité propre. Mais être au cœur de cette mémoire, comme l'est le narrateur de Jean Rouaud, ne signifie pas qu'on y impose sa présence, son omniprésence.

C'est au contraire à partir d'un creux, d'une transparence, que le narrateur s'exprime, qu'il tisse, dans son récit, la trame du temps et du souvenir. À travers tous les “ petits faits obtus ”, à travers les figures familiales et l'humble généalogie où elles ont leur place, il retrouve la substance émotionnelle – tour à tour drôle ou pathétique – de ce temps scandé par la mort : celle du grand-père d'abord, de la “ petite tante ”, admirables silhouettes arrachées à l'effacement; celle du père, “ à quarante ans ”, qui est l'un des fils essentiels du roman.

“ L'histoire (l'officielle, pour une fois que celle-là interfère avec la nôtre, la laissée-pour-compte) ”, n'est pas ici, comme il arrive souvent dans le roman contemporain courant, un cadre plus ou moins nostalgique, un motif décoratif ou idéologique. Plus gravement, plus essentiellement, elle constitue l'épaisseur vivante qui englobe et détermine les destins individuels. Au centre de cette histoire, la guerre, la “ Grande ”, “ paysage de lamentation, terre nue ensemencée de ces corps laboureurs, souches noires hérissées en souvenir d'un bosquet frais, peuple de boue, argile informe de l'œuvre rendue à la matière avec ses vanités, fange nauséeuse mêlée de l'odeur âcre de poudre brûlée et de charnier... ”. Il faut lire à voix haute ces pages, à la fin du livre, sur l'emploi des gaz de combat, pour y entendre l'écho bouleversant de toute la souffrance des hommes des tranchées, souffrance anonyme et sans mesure.

L'écriture souple et ample, jamais emphatique, de Jean Rouaud épouse magnifiquement les inflexions d'un récit qui se développe en une construction circulaire parfaitement maîtrisée ; elle rythme sa progression, ordonne et donne sens au chaos de la mémoire. Les Champs d'honneur est mieux qu'un livre réussi dont on discuta les vertus et qu'on range ensuite dans une hiérarchie serrée des mérites. Il est l'un de ces rares, de ces très rares livres, qui emportent l'immédiate conviction ; conviction qu'on brûle de faire partager. On peut souhaiter à Jean Rouaud de recueillir les suffrages, qu'il mérite superbement, du public et ceux, plus aléatoires, des jurys littéraires de l'automne. Pour notre part, souhaitons plutôt à ce même public – et à ces mêmes jurys – de découvrir tout simplement son livre et de s'enrichir de la grâce dont il est habité. »

Jean-Louis Ezine (Le Nouvel Observateur, 6 septembre 1990)

La Vieille France en héroïne de roman

Mélancolie des estuaires

La révélation de la rentrée s'appelle Jean Rouaud. Son roman, Les Champs d'honneur.

« Ils sont plus heureux qu'on ne croit, les écrivains qui comprennent et parlent le langage de la pluie. Kleber Haedens, chez qui des occupations trop méridionales ruinèrent de bonne heure l'avantage d'une naissance bas-normande à Equeurdreville (Manche), enviait aux peintres cette secrète grammaire des ciels bas, déclinant note à note toute la gamme des mélancolies, la muette, la volubile, la variable avec éclaircie, aux charmes desquelles aurait dû par surcroît l'instruire une parentèle flamande par son père, et même oléronaise, résolument, par sa mère. Le soleil de Toulouse aura tout gâché, sans doute.

Jean Rouaud, qui se lance dans la carrière avec beaucoup d'atouts dans son jeu de cumulo-nimbus, n'a visiblement pas l'intention de saboter la chance qui l'a fait naître à Campbon, terroir humide et venteux de Loire-Atlantique, au cœur d'un département exposé par vocation à l'éternité, à dire vrai changeante, des humeurs océanes. On est même loin de la grossière uniformité à laquelle la vox populi prétend condamner tout climat littoral, considéré dans une annuité complète. Dès son premier roman, Les Champs d'honneur, Jean Rouaud en décompose le spectre entier, distinguant, avec une science consommée dont le félicitera toute la confrérie d'extraction côtière, souvent humiliée sur cette question, distinguant donc la vraie pluie de la fausse, le crachin de la bruine, l'averse de noroît de l'ondée de printemps, ou encore la tempête proprement dite du grain de traîne, qui en annonce la fin, bien qu'avec une fureur qui la sublime et en quelque sorte l'efface, laissant les trottoirs reluire du bleu qu'on voit au ventre des sardines, à la saison.

Avec le talent d'un émérite accordeur de pianos, traquant l'harmonie sous les apparences d'un toucher monotone, ce Mozart des pluviomètres est même capable d'identifier, à l'oreille, le matériau de l'abri circonstanciel sous quoi passent, patientent ou finalement résident ses personnages, ardoise ou tuile d'une remise, bois ou taule d'un hangar, verre d'une lucarne. Ou capote d'une ambulance de 14. Car la pluie en pays nantais remonte à la plus haute antiquité, à la Loire inférieure et spécialement à la Grande Guerre, dont elle œuvre sans cause à faire resurgir l'époque, par une inexplicable alchimie d'images dont Jean Rouaud partage à son insu le trouble, sinon l'intuition, avec un autochtone fameux : c'est Julien Gracq en personne qui, dans les premières pages de La Forme d'une ville, ouvrage dont Nantes est le prétexte princier, se livrait aux délices d'un étrange resouvenir, liant pour lui la rumeur fiévreuse de 14 au sentiment d'une pluie oblique et nocturne, cinglant, à les faire grelotter dans leur cadre de bois, les vitres d'un omnibus dont se réveillent alors, à travers l'épaisse ténèbre des années, l'odeur de charbon mouillé et “ la faible lueur des lumignons jaunâtres ”. Laquelle pourrait sourdre aussi bien des dansantes lucioles dont Jean Rouaud évoque les convois, le long des “ parterres royaux de la Vieille France ” et que, né en 1952, il n'a certes pu retrouver dans sa mémoire, mais dans celle que tiennent disponible à la rêveuse macération des amateurs les sombres greniers du vieux pays, et qu'on fréquente, en règle générale, à proportion de la pluviosité ambiante.

Ce récit se présente alors comme la chronique d'une affaire de famille, telle que permettrait de la reconstituer l'exploration musarde d'une de ces cavernes domestiques où gîte le chandelier de bronze contre le berceau d'osier, lequel se révèle encore, parmi un paquet de factures que calent une chaussure orpheline, un brelan d'images pieuses, quelques photographies et le cahier de chansons de l'aïeule, dont la réputation sévère ne laissait pas supposer qu'elle eût pu vouer ses loisirs à consigner l'intégrale de Théodore Botrel, “ La Paimpolaise ”, “ J'ai deux grands bœufs ”, “ T'es bien trop petit mon ami ”. Une certaine idée d'un temps se dessine à travers les prières qu'il adresse à ses saints, les vœux qu'il forme et les lettres qu'il inspire, pour un joli mois de mai, une moisson abondante, le retour des conscrits, des grossesses heureuses et toutes sortes d'autres projets dormant dans les mansardes. C'est la France de Péguy vitrifiée dans ses combles.

Si l'on admet avec Jean Rouaud que l'ordre n'est qu'une variation algorithmique et subjective du désordre, comme le suggère toute enquête dans un grenier se donnant pour motif de procéder à son illusoire rangement, alors on pourrait résumer ainsi le propos des Champs d'honneur, dont la logique, en vérité, semble avoir pour but de contourner ou de différer la révélation qui, à l'autre bout du siècle et des pages, le fonde tout entier : le narrateur, qui vient de perdre en quelques semaines son père, Joseph, sa grand-tante, Marie, et son grand-père, Alphonse, découvre à travers cette funèbre hécatombe de quelle malédiction continue de peser sur les siens, et peut-être sur lui-même, la Grande Guerre. Le narrateur ? Au milieu d'une galerie de portraits denses et drôles, émus et vengeurs à la fois, il demeure le seul inconnu. On ne saura rien de lui. Il s'est aboli de sa narration, tout comme Émile, son grand-oncle, le soldat disparu corps et biens de 17, était absent de ses funérailles.

Jean Rouaud, lui, ne devrait pas passer longtemps inaperçu de ses contemporains, qui suspecteront en lui l'une des plus soudaines et des plus étonnantes révélations de la décennie. Mettons, du quinquennat, pour ne désobliger personne. Mais quoi ! On a rarement décrit le petit commerce, par exemple, avec autant de tendresse et d'humour. Depuis La Rabouilleuse, où Balzac fit monter sur l'échafaud un obscur épicier en compagnie de Chénier, jamais peut-être les noces de l'épicerie et de la poésie n'avaient été célébrées de façon aussi sanglante. Les noces et l'enterrement, puisque tout, dans Les Champs d'honneur, est promis à l'agonie. Même la 2 CV du grand-père, un véhicule parfait pour le Hoggar mais qui n'a rien à faire au nord du 45e parallèle, en pleine Loire inférieure, là où la pluie est “ une compagne, la moitié fidèle d'une vie ”. »

Du même auteur

- Les Champs d’honneur, 1990

- Des hommes illustres, 1993

- Le Monde à peu près, 1996

- Les Très riches heures, 1997

- Pour vos cadeaux, 1998

- Sur la scène comme au ciel, 1999